次の整数係数の次代数方程式が有理数解を持つとする。

ここに、は全て整数とし、であるとする。

この時、この方程式の有理数解は次の形に限ることを示せ。

まず、条件のについて考察する。

であった場合には、次の方程式に帰着するので、この条件により一般性は失わない。

また、であった場合には、全ての項からをくくり出すことが出来て、やはり次の方程式に帰着する。従って、この条件によっても一般性は失わない。

以上の考察から、と仮定しても一般性は失わないことが分かる。

このとき、与えられた整数係数の次代数方程式が有理数解を持つとする。

ここで、であり、は互いに素であるとする。また、としても一般性は失わない。

なる条件は、であるために、は解とはなり得ないことから得られる。

を方程式に代入すると

が得られる。

ここで

と変形すると、右辺はの倍数であることが分かる。

一方で、左辺のはとが互いに素であるので、がの倍数であることが分かる。

言い換えると、はの約数である。

さらに、

と変形することによって、先と同様の議論によって、はの倍数である事がわかる。

言い換えると、はの約数である。

従って、符合を考慮することにより、題意が示される。

この命題は、代数方程式が「有理数解を持つとした場合」におけるその有理数解の必要条件を述べたものである。

従って、有理数解を持たないような代数方程式については、何の情報も与えないことに注意されたい。

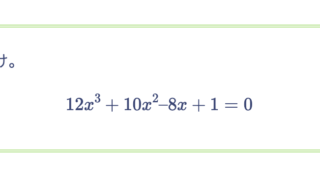

例えば

などの方程式は、上式は、無理数解しか持たず、下式は複素数解しか持たないので、有理数解を持たない。この場合、この命題は解について何の情報も与えない。

「整数係数」と限定しているが、「有理数係数」の次代数方程式であれば、全ての有理数係数の分母の最小公倍数をかけることにより、整数係数の次代数方程式に帰着する。